自称坏学生!中国设计界男神,耶鲁毕业,扎哈的弟子,2年做100个项目,最终惊艳世界

3赞|0评论|988人气|2收藏|2021-12-01 17:00:33

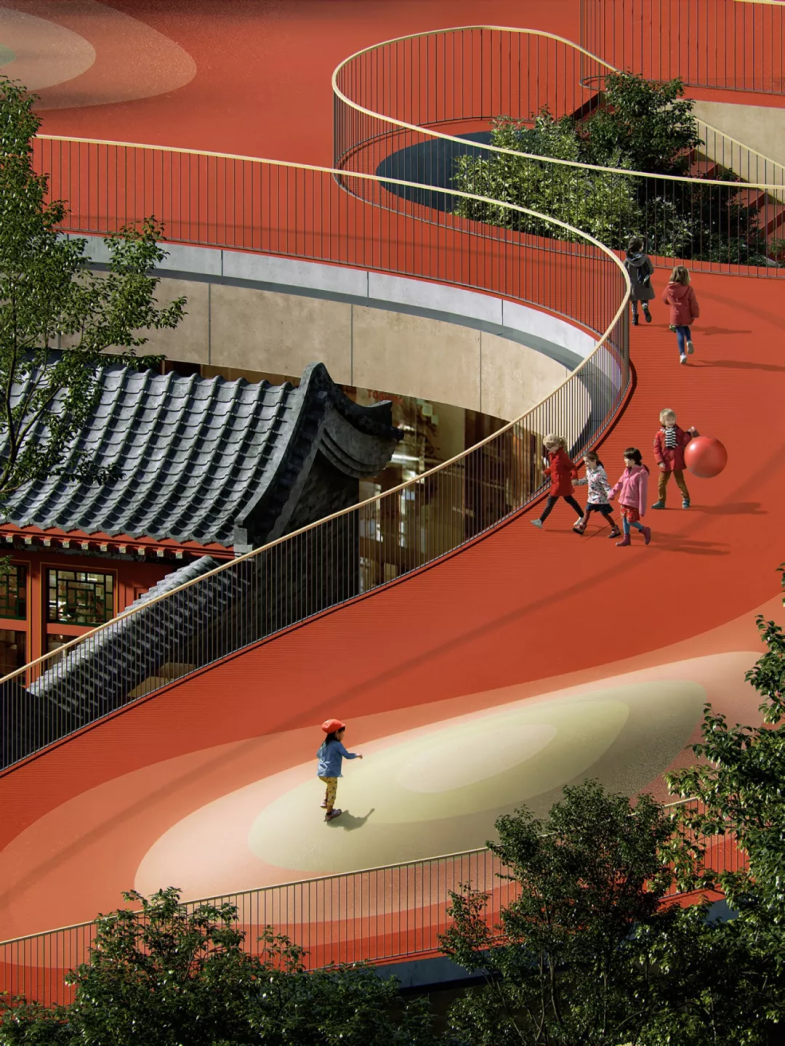

自那之后,他回国创立MAD事务所,作品聚焦建筑与自然“世界是盒子组成的,大家从来不问,为什么我们要在盒子里生活”我小时候喜欢画画,但不属于特美术那种,估计考不上美院。想学电影,用影像描述想象的未来。当时对建筑没啥概念,后来发现建筑也在描述自己想象的东西,把它变成一个现实,和做电影有点像。这现实(建筑)挺可怕的,它一直在那,一过就是几百年。超越人的生命,受时间的检阅,可它对城市有更长远的意义。

大一的时候,我看一本书,里面讲100个国外建筑师的故事。我发现这100个人的作品,跟我们在路上见到的都不一样,当时北京也没什么新建筑。

这100个人的哲学、风格、看世界的角度都不一样,他们的建筑就像一种人类文化曾繁荣的物质证据。我觉得这就是建筑最核心的东西,它记录了一些人真实的思想,记录最让人兴奋的文明。诗歌、音乐、文学上,几百年才能出现一两个伟人。而到了近现代建筑,有这么多人和思想同时并存,大家都有不同的价值,让我当时触动很大。突然觉得这也可以是我去表达自我的一个方式。

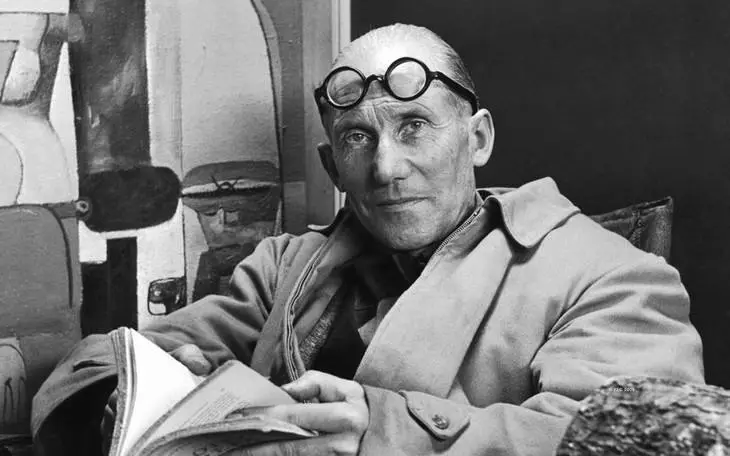

我有时候看到很多人走进一个建筑,每天用这栋建筑,不知道背后的建筑师是谁。却会对这空间产生强烈的感动和共鸣,这魅力挺大的,我喜欢这种感觉。建筑师不是台前的表演者,身居幕后,却能有长久的影响。毕业之后在扎哈的事务所待过一段时间。其实很多人没意识到,扎哈更是个艺术家。艺术家从不想重复自己,很多人把她做出来的东西定义成一种风格,其实在固化她。▲马岩松与扎哈·哈迪德、MVRDV创始人威尼·马斯合影这种角度可以简单地把所有人分类,所有直线是一类,曲线是另一类。如果非要这样分,那我当然跟她是一类了,可能还有我喜欢的高迪和尼曼耶。我成为她的学生,也是因为对她设计的自然有机的东西感兴趣。她从至上主义马列维奇的抽象艺术出发,打破严谨构图,那是她真正的风格。后来的曲线是数学的,她更追求几何数学的完美性。

我是随性写意,这种曲线由内心而发。你看到画和诗,能感受到创作者的情感,到了建筑这,就必须是客观且有逻辑的?很多人认为建筑是理性、工程,是完美。但我觉得这些都是最基本的,建筑还要有情感的反映,和周围环境产生戏剧性的效果。我们的居民楼像火柴盒一样。世界是盒子组成的,大部分都是盒子。大家却从来不问,为什么我们要在盒子里生活,在直线里生活,而乐于做表面化的判断。今天中国设计教育的一个现象:无论是学校,还是整个设计文化都缺少反叛独立的精神。

我当时在学校里不是乖学生,很多人说:你瞎搞,能搞过经典吗?很多年轻人看到我一些作品都说:这东西在我们学校肯定不行,老师不让弄。这些话很正常,从我们那时候上学到今天的学校,都有这么一种气候。通过设计教育,好学生成为经典的传道士。我觉得无论是学生还是设计师,在这种文化里一直崇拜经典,无法批判的话,那你就没法有自己的东西。做设计的人,要有反叛精神,对历史要有自己的观点。乖学生重复历史,中国今天的建筑,马路上的这些城市,几乎全盘走西方现代主义道路。中国城市化追寻的原则,就是美国原则。讲效率、最大化、力量、权力资本。这是中国城市一个大的方向。梁思成那一批人去宾夕法尼亚大学,回来后在中国搞“大屋顶”,把现代建筑和中国传统样式结合。从那之后到现在,中国建筑都在谈现代化、现代性、现代风格、现代主义…而这些东西在欧洲有自己的历史根源,后来在西方有很多演变。但在中国却变成一种风格了。大家都崇拜柯布西耶大师,1923年,他30多岁时写了一本《走向新建筑》。现在过了快100年,今天中国还有很多专家抱着这本书学习,更别说学生了。文化上追求的这些经典现代化,我觉得是挺大的问题。所以我说当好学生容易,因为经典已经在那了,越往后学越容易。但如果你认为设计和文化是创新和改变,就需要有自己批判和独立的见解,这是在中国比较缺的。

我并不关注这些建筑,但它真实地反映了中国的文化状态,而且短期之内无法改变。中国的丑是有群众基础的,大多数人觉得那是好的。它有它的群体,这是真实存在的。很多人有自我审美的优越性,其实大家都在一个浑水里,没人更强多少。有钱买lv的人,外滩周边把豪宅弄成东方威尼斯的人,他们的品味就更好吗?并没有。文化层级跟经济阶层不是同步的,这是跟社会政治同步改变的。我觉得审美本身是一个政治,从法西斯美学,集体主义美学开始。有很多设计师说领导土,所以我们城市土。我觉得所有文化层级均匀分布在各个行业,我们都处在一个文化状态。

文化最大的魅力在于多元性,当所有人都要提升中国审美的时候,那也是个很大的问题。共识是一种特别可怕的东西,如果你认为非沙雕是高级美学,才是真正的可怕,要赞美多样性。

好的建筑肯定不是好的产品,我特别忌讳让建筑成为产品。

大多数产品都在谈实用性,包括市场、功能。时间标签太重,会让它很快地变得没意义,成为博物馆里的东西,产品迭代太快。当然,也有很多经典的产品。而建筑要感人,几百年后还感人。故宫很伟大,有世界观在里面,空间文化属性还在,能被人去体会感动。真正能称为建筑的,都是它在情感上对人有影响。有自己的语言,精神性是建筑的核心。我有时候在想,如果外星人来毁灭地球文明,哪个建筑是它想留着多看两眼,从敌人的角度都想去保护的建筑呢?这是在精神上有价值的建筑。

现在有很多绿色建筑,具备新技术,但内部空间和七八十年代盖的办公楼没啥区别。它没有赞美人和人,人和自然的关系。

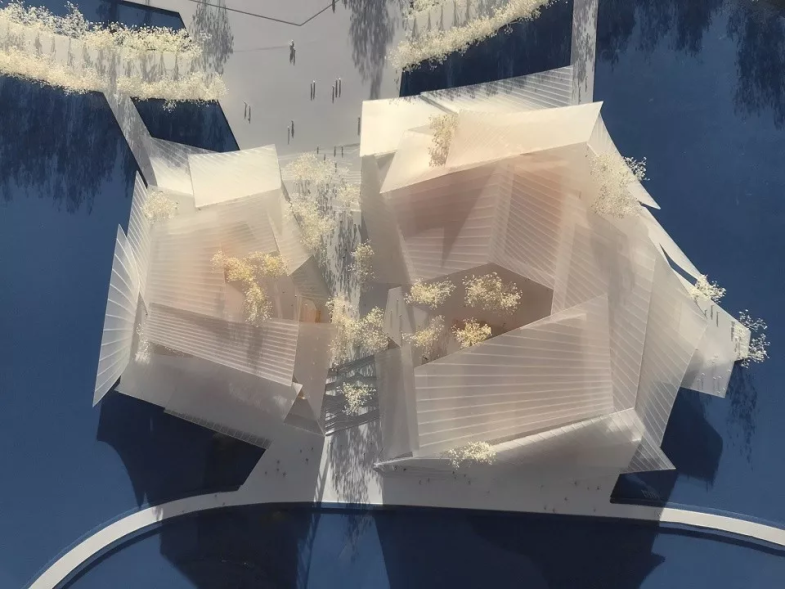

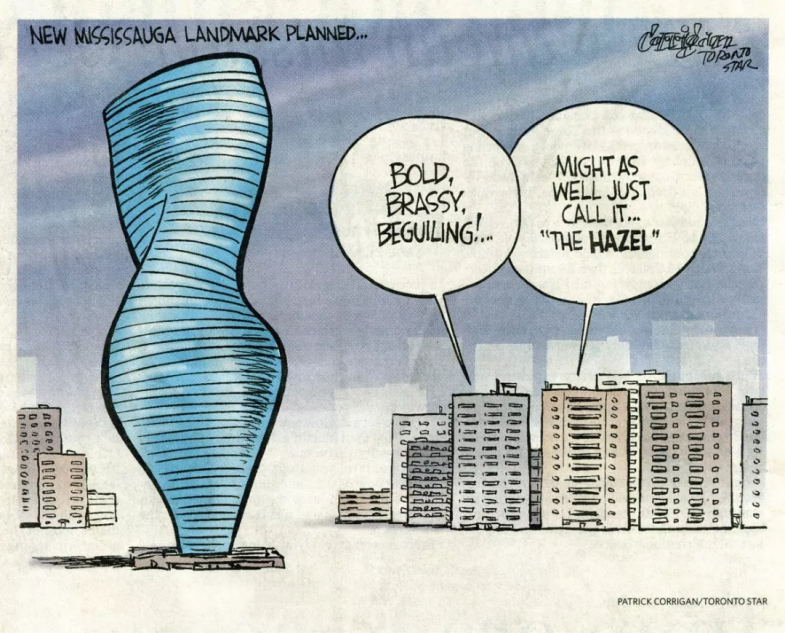

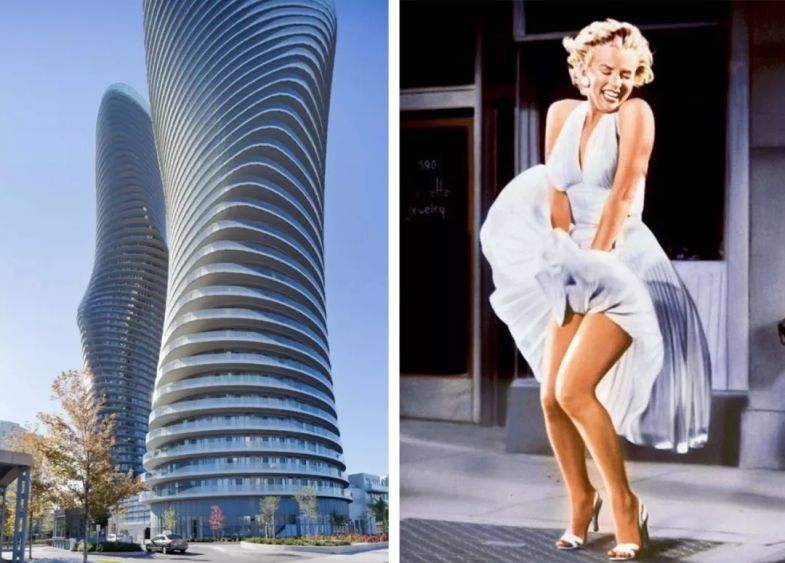

后来我们做竞赛,2年100多个方案,其实不难,当你对周遭不满,越反叛,想表达的能量越大。表达是我那时重要的目标,就像做作业,不会想着老师要我干嘛,也没人真正要盖那房子,那段时期很宝贵。 ▲MAD合伙人马岩松、党群、早野洋介,及密西沙加前市长麦卡利恩女士后来梦露大厦中标,突然有几个人出现说要盖你的房子。听上去很成功,我们反倒有危机感。机会好像来的太快了,因为你没有跟人真正合作的时候,才更独立。在梦露大厦之前,我们从来没盖过房子,突然要盖这么一座高楼,经验和知识都不够。但从观念上是自信的,整个北美有经验的人那么多,最后还是被我们设计出来了。想对年轻设计师说,经验可以被替代,最重要的是观念,这是你唯一的财富,包括反叛,个人见解…这是整个设计生涯的价值。

▲MAD合伙人马岩松、党群、早野洋介,及密西沙加前市长麦卡利恩女士后来梦露大厦中标,突然有几个人出现说要盖你的房子。听上去很成功,我们反倒有危机感。机会好像来的太快了,因为你没有跟人真正合作的时候,才更独立。在梦露大厦之前,我们从来没盖过房子,突然要盖这么一座高楼,经验和知识都不够。但从观念上是自信的,整个北美有经验的人那么多,最后还是被我们设计出来了。想对年轻设计师说,经验可以被替代,最重要的是观念,这是你唯一的财富,包括反叛,个人见解…这是整个设计生涯的价值。

我回国的时候,正好赶上奥运会前期,当时中国被外国建筑师占领,他们在中国搞新建筑,国内独立建筑师又不多,其实我在中国没任何机会。我斗不过外国人,国内保守势力也斗不过。后来梦露大厦中标了,突然就变成中国建筑师在海外的第一个案例,才有更多人关注。▲mad x含10个项目,法国蓬皮杜第一次收藏中国建筑师模型,并办永久收藏展中国在快速建造过程中,往哪个方向走不清楚。各种想法都可能找到观众,像我这样的设计师才有机会实现,就开始干了。

▲南京证大喜玛拉雅中心 ©I-TALK, Photo: XIAOYU GU刚开始那几年,我们这里的人都不是学建筑的,大多数是搞美术的,人家都觉得我们不像建筑事务所。平时会搞很多讲座,哲学家艺术家都来。对于MAD里的设计师,我需要他有一种素质。比如对一个项目提出问题,一定是关于文化的问题。你对文化有态度,用你的建筑去真实表现你的态度。像一张白纸,没有固定的套路和风格,之前没有被灌输过太强大的东西。我们现在有来自二十个不同国家的设计师,有文化对撞,挺有意思的。

我觉得中国的城市公共空间,应该更赞美人性,无论是街道,还是设施。这空间应鼓励每个人有自己的想法,促使他跟其他人产生交流。可是很多人已经习惯没有公共空间了,这种设计特别缺。

人为什么设计出这么一个冷漠的城市,设计师考虑的是现代主义建筑会变成资本、权力、商业的宿命。没考虑公共空间的质量,人的心理。这样的出发点就造成了城市对人漠视。我们设计了北京的公租房,想做点民生的东西。听说现在的公租房像监狱,位置偏远,人基本和城市隔离了。都说他们用脚踹开门,要我们设计得结实一点。

后来我在想到底哪个在先?如果你付出很多感情,设计一个对人有温度的社区,人是不是就不那么做了。如果你做一个监狱,他自然想逃。所以现在这个社区就做了很多公共设施,底下围墙全打开,一层做商业街,二层变公园,加入社区空间,租金没有变。

不能等人改变了再去做,要先营造好的物理环境,表达出你想构建的社会关系的空间,大家才会改变。不管怎么样,先要做出来。

本文章版权归 普象工业设计小站 所有,禁止匿名转载及个人使用,任何商业用途均需联系原作者。

举报

▲MAD合伙人马岩松、党群、早野洋介,及密西沙加前市长麦卡利恩女士

▲MAD合伙人马岩松、党群、早野洋介,及密西沙加前市长麦卡利恩女士

沪公网安备 31011502009179号

沪公网安备 31011502009179号

留言板(0)